Il nome proprio

Nell’ambito della concezione linguistica di Benjamin, tutta centrata sul privilegio assoluto accordato al nome in quanto riflesso della parola divina, gioca un ruolo essenziale il nome proprio.

La più profonda immagine di questa parola divina, e il punto in cui la lingua umana realizza la più intima partecipazione all’infinità divina del semplice verbo, il punto in cui essa non è parola finita e non può aver luogo conoscenza – è il nome umano. La teoria del nome proprio è la teoria dei limiti della lingua finita rispetto a quella infinita. (W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 62)

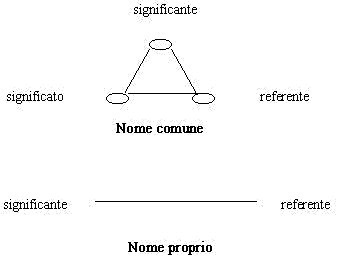

Il nome proprio è fuori dal sistema della lingua: esso, infatti, a differenza di quanto accade per il nome comune, pone in diretta referenza un significante puro con un esistente singolare. Lo schema seguente può servire per illustrare la differenza fra nome proprio e nome comune in rapporto ad un referente.

Nome comune e nome proprio

Il nome proprio non è solo della stessa natura del verbo divino (ogni lingua lo è), ma anche, pur in modo depotenziato, ne condivide l’immediatezza, la medialità: come il verbo divino è immediatamente creazione della cosa, così il nome proprio indica, senza traduzione alcuna, il proprio referente. Se Dio parlasse, se la sua parola non si incorporasse subito nella cosa, egli pronuncerebbe solo nomi propri.

La dimensione ontologica della lingua trova la sua radice in questa parola umana a suo modo creatrice. Solo l’uomo dà un nome ai propri simili e solo l’uomo Dio ha nominato. Nell’episodio biblico della nominazione Adamo attribuisce agli animali un nome comune: in realtà egli nomina le specie, non gli individui. Gli animali, creati dalla parola divina e sottoposti a essa, sono conosciuti nel medio della parola umana. Il nome proprio, invece, non dà conoscenza perché non è traduzione di alcuna essenza spirituale: se il nome “penna” traduce un ente determinato in parola, il nome “Eva” incontra la singolarità stessa dell’ente a cui è attribuito. Quando l’uomo chiama il proprio simile, infatti, lo riconosce nella sua unicità di persona, per cui, sembra lecito affermare che il nome proprio esprime il vero principio di individuazione. Nel nome proprio non si trova il “che cos’è” dell’ente, ma il “chi è”. Esso, scrive Benjamin, determina il destino di una persona: con l’assegnazione del nome proprio i genitori riconoscono l’individualità del figlio togliendolo letteralmente dall’anonimato. Essendo non semplice riflesso della lingua divina, ma verbo di Dio in suoni umani, il nome proprio viene a definire il limite stesso fra lingua umana e lingua divina.

Come abbiamo visto, la lingua dell’uomo è traduzione della lingua delle cose e in questa traduzione, che segna la differenza fra uomo e mondo, l’uomo si comunica a Dio. In quanto riflesso del verbo creatore, la lingua nominale umana semplicemente conosce, anziché creare. Nella lingua dei nomi comuni risuona il mondo, nel nome proprio, invece, risuona il verbo divino.

Scomposizione “prismatica” della lingua

In base a quanto detto, possiamo proporre il seguente schema:

| Dio | Verbo creatore | |||

| Uomo |

|

|||

| Mondo | Lingua delle cose |

Se vogliamo considerare lo schema precedente come una scomposizione prismatica delle lingue, anzi, dell’unica lingua, vediamo che la lingua in quanto tale ha una zona acustica delimitata da due confini oltre i quali c’è il silenzio, l’ultravioletto del nome proprio, ripetizione a un livello infinitamente inferiore della parola divina, che immette nel mistero del verbo creatore, e l’infrarosso dell’arte, ripetizione a un livello infinitamente superiore della lingua delle cose, che immette nell’enigma delle lingue materiali. La lingua nominale dell’uomo rivela la parola di Dio e porta alla presenza il mondo, ma sempre nella specifica medialità della conoscenza: solo nel nome proprio Dio parla direttamente e solo nell’arte il mondo, che è lingua di Dio reificata, parla senza traduzione.

Critica alle concezioni borghese e mistica della lingua

In questo quadro teorico Benjamin sente ancora una volta l’esigenza di sottolineare l’inconsistenza della concezione borghese della lingua, senza con questo accettare le posizioni della concezione mistica. La parola umana, in quanto nome delle cose, traduzione dell’essenza spirituale delle cose, non può mai essere segno attraverso il quale la cosa viene referenziata, segno che sta al posto di, ma sarà sempre rivelazione acustica, “udibilità” delle cose stesse. Proprio per questo non può essere nemmeno pura e semplice ripetizione onomatopeica della cosa: fra parole e qualità percettive vi è infatti non somiglianza materiale, ma affinità immateriale.

Nome proprio e arte: i confini della lingua nominale

Arte e nome proprio, in quanto confini della lingua umana, possono essere messi per molti aspetti in relazione fra loro. Pensiamo, ad esempio, al modo in cui l’uomo, nella sua singolarità, può essere incontrato: nessun nome comune, per sua stessa natura, è capace di assolvere tale compito. Solo il nome proprio, da un lato, può ripetere l’individuo dando voce alla lingua creatrice di Dio e, dall’altro, solo il ritratto può fare altrettanto nella lingua materiale delle cose (forme, colori, ecc.). Tanto le forme artistiche quanto i nomi propri sono poi intraducibili: ogni traduzione in parola accade, in realtà, all’interno di queste due ripetizioni, limitata dalla sublime fedeltà del nome proprio, che è libertà del verbo divino, e dalla sublime libertà dell’arte, che è fedeltà al venire alla presenza del mondo.

Identità di lingua e traduzione

Fra la ricezione della lingua delle cose e la spontaneità creatrice del verbo divino, vi è la lingua dell’uomo. Qui Benjamin afferma la fondamentale identità fra lingua e traduzione.

Per ricezione e spontaneità insieme, come si ritrovano, in questa connessione unica, solo nel campo linguistico, la lingua ha un termine proprio, che vale anche per questa ricezione dell’innominato nel nome. È la traduzione della lingua delle cose in quella dell’uomo. […] (Il concetto di traduzione) acquista il suo pieno significato dal comprendere che ogni lingua superiore (a eccezione della parola di Dio) può essere considerata come traduzione di tutte le altre. […] La traduzione è la trasposizione di una lingua nell’altra mediante una continuità di trasformazioni. Spazi continui di trasformazione, non astratte regioni di eguaglianza e di somiglianza, misura la traduzione. (W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 63-64)

La lingua di Dio è virtualità che genera ogni altra lingua. In essa tutte le lingue si implicano, da essa tutte le lingue si dispiegano. Ogni altra lingua è traduzione di tutte le lingue ad essa inferiori. Ma tradurre, come scrive Benjamin, non significa produrre zone di astratta somiglianza, ma mettere in moto processi di continua trasformazione. Trasformazione, quindi, non riproduzione: la somiglianza fra i testi, dal punto di vista del senso restituito, non è un criterio adeguato per valutare una traduzione, semmai lo è, come vedremo con la lettura del saggio sulla traduzione, quello della creazione e dell’emergenza del nuovo. Ogni traduzione rinnova, attualizza le possibilità dell’altra lingua, portando alla presenza non la somiglianza, ma la differenza: una traduzione è sempre intimamente differente dall’originale, nell’ambito dell’identità linguistica.

Se la condizione dell’uomo, in quanto essere linguistico per antonomasia, è quella del traduttore, e se le lingue dell’uomo sono gli innumerevoli frammenti dell’originaria lingua adamitica, tradurre, allora, significherà non riprodurre un frammento in un altro frammento simile, ma unire un frammento all’altro, frammenti che possono essere, anzi che solitamente sono, fra loro diversissimi, in vista della ricostruzione dell’unità infranta. Due testi (l’originale e la traduzione), come due frammenti di un vaso rotto, non devono assomigliarsi nella forma, ma corrispondersi nel profilo.

Traduzione e conoscenza

Tradurre non significa semplicemente dare suono alle cose, ma dare a esse voce. Tradurre le cose nel nome significa elevare il livello linguistico e, più precisamente, aggiungere alla lingua delle cose la conoscenza. Nel nome la cosa è conosciuta, a patto che conoscenza venga intesa non nel senso della conoscenza astratta e concettuale, ma in quello della presenza della cosa stessa. Conoscenza, infatti, non è quell’operazione di determinazione dell’oggettività grazie all’applicazione delle categorie dell’intelletto al materiale della sensazione. La conoscenza della cosa nel nome, la sua oggettività, è garantita da Dio, non dall’uomo e dalle sue operazioni, soggettive o trascendentali che siano. E tutto ciò proprio in forza dell’univocità linguistica, dal momento che è la lingua di Dio che ha creato le cose e che l’uomo, accogliendo la lingua delle cose, accoglie nel nome lo stesso verbo creatore.

Il nesso fra visione e nominazione

Sulla base di questa univocità si fonda anche quel nesso fra visione e nominazione di cui Benjamin parla, citando Hamann e il pittore Müller.

Hamann dice: “Tutto ciò che l’uomo originariamente ha udito, ha visto con gli occhi e le sue mani hanno toccato, era parola vivente; poiché Dio era la parola. Con questa parola in bocca e nel cuore, l’origine del linguaggio era così naturale, facile e spontanea come un gioco da bambini …” Il pittore Müller nel suo poema Il risveglio di Adamo e le prime notti beate, fa che Dio inciti con queste parole l’uomo all’assegnazione dei nomi: “Uomo della terra appressati, contemplando perfezionati, perfezionati con la parola”. In questo nesso di visione e nominazione è intimamente intesa la muta comunicazione delle cose (degli animali) al linguaggio verbale degli uomini, che l’accoglie nel nome. (W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 64-65)

Tutto ciò che l’uomo coglie con i sensi è parola di Dio fattasi cosa, tutto ciò che esce dalla sua bocca è parola di Dio in lui inspirata (questo, naturalmente, prima della caduta). Il mondo è verbo divino attualizzato, dispiegato, determinatosi nell’esteriorità delle qualità e di ogni altro dato sensibile; l’uomo è verbo divino non più creatore, ma conoscente: non fa essere, ma accoglie l’essere. Dio crea il mondo con la parola, quel mondo che l’uomo nella parola conosce.

La muta comunità fra Dio e mondo: il segno

La comunità linguistica delle cose con il verbo creatore è una comunità muta, simbolizzata dal segno (un cenno, in realtà), in quanto immediata e diretta allusione.

Dio dà agli animali uno dopo l’altro un segno perché si presentino all’uomo per essere nominati. Così, in modo quasi sublime, la comunità linguistica della creatura muta con Dio è espressa nell’immagine del segno. (W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 65)

Qui sta la differenza fra il “segno” e il nome: l’immediatezza creativa della lingua di Dio relativamente al mondo corrisponde all’immediatezza della presenza dell’indicante all’indicato.

Pluralità delle lingue e traduzioni

A questo punto Benjamin pone il problema della pluralità delle lingue umane e della necessità della traduzione, anzi di tante traduzioni, che ne consegue. Vi è una traduzione, forse la traduzione, quella dalla lingua delle cose alla lingua pura denominante dell’uomo e vi sono, dopo la caduta, tante traduzioni, dalla lingua delle cose alle diverse lingue dell’uomo, ma anche da una lingua umana a un’altra lingua umana. Solo nella lingua paradisiaca perfettamente conoscente ogni cosa ha un solo nome, il suo vero nome.

La questione della lingua edenica

La lingua paradisiaca può essere concepita come una lingua determinata e storicamente esistente, magari l’ebraico, come fanno molte interpretazioni mistiche e cabbalistiche? Se così è, riflettiamo sul seguente schema:

| Albero (ente) | Albero percepito (visione, percezione) |

| Albero (ente) | Ez (parola ebraica, nominazione adamitica, la traduzione in quanto tale) |

| Albero (ente) | Albero, Arbre, Baum, Tree, ecc. (nominazione post-adamitica, le traduzioni) |

| Albero (parola) | Arbre (traduzione babelica da nome a nome) |

Ez traduce propriamente l’essenza spirituale della cosa in parola. Se ciò che vedo è la cosa stessa, ciò che nomino è, sotto altre vesti, quelle verbali, proprio ciò che vedo. L’ente creato da Dio è dall’uomo visto, colto nel suo essere, nella parola conoscente, il nome. Con la stessa necessità con cui il verbo creatore fa essere la cosa, con lo stesso vincolo con cui l’indicatore si lega all’indicato, così il nome traduce la cosa in parola. Pur non essendoci rapporto di somiglianza materiale, che nella lingua è l’onomatopea, non c’è alcun arbitrio in questa traduzione della cosa in parola.

Ma dove sta il carattere edenico, originario, della lingua? Nel fatto che quell’ente (es. l’albero) si dica proprio in quel modo (es. Ez) – e allora c’è il problema di quale lingua sia la lingua originaria e del perché proprio quel nome – oppure nel fatto che quell’ente si dica in un solo modo per tutti – e allora ciò che conta non è la parola o la lingua specifica, ma la parola in quanto tale, cioè la parola in quanto conoscenza della cosa? L’enigma della somiglianza immateriale riguarda il nesso fra una determinata parola e una determinata cosa, oppure più generalmente il nesso fra parola e cosa (o, più precisamente, fra nominazione e visione della cosa)? La questione può essere meglio affrontata solo dopo la lettura del saggio sulla facoltà mimetica.

Nominazione e costruzione

E ancora: se il nome originario, la parola immediatamente traducente, può valere per un ente naturale, un ente che l’uomo trova, incontra, che cosa dire di fronte ad un ente che l’uomo stesso ha prodotto, costruito? Ha ancora senso parlare di nominazione originaria, oppure di fronte a un ente prodotto dall’uomo la nominazione è sempre “babelica”? Ogni costruzione, allora, come abbiamo rilevato fin dal primo articolo leggendo il racconto di Babele, sarebbe babelica e a essa non può che corrispondere una lingua altrettanto costruita e quindi, in ultima analisi, arbitraria e semiotica. C’è, tuttavia, una costruzione umana irriducibile alla dimensione semiotica e che “parla” una lingua originaria, di pari dignità della lingua nominale adamitica, l’arte.

Il peccato originale

Il peccato originale rompe l’intimo nesso di visione e nominazione, toglie al nome la sua capacità di conoscere perfettamente la cosa, perché la parola conoscente, il nome riflesso del verbo divino, immagine della parola creatrice, vuole diventare essa stessa parola creatrice (eritis sicut dei, promette il serpente). L’albero della conoscenza, posto al centro del paradiso terrestre, in realtà non ha nulla a che fare con la conoscenza del mondo, ma con un giudizio sul mondo, sul mondo creato buono e già conosciuto da Dio come buono.

Ma Dio aveva già conosciuto al settimo giorno con le parole della creazione: “Ed ecco, era molto buono”. La conoscenza a cui seduce il serpente, il sapere di ciò che è bene e male, è senza nome. Essa è, nel senso più profondo, nulla e senza valore, e questo sapere è esso il solo male che conosca lo stato paradisiaco. Il sapere del bene e del male abbandona il nome, è una conoscenza estrinseca, l’imitazione improduttiva del verbo creatore. […] il peccato originale è l’atto di nascita della parola umana. (W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 65-66)

Se conoscenza è accoglienza del creato nella parola, allora sostituire la conoscenza con la volontà di giudicare significa disconoscere, rifiutare il nome stesso. Perciò il serpente seduce a una conoscenza senza nome. La parola dell’uomo anziché conoscere vuole creare, anziché “tradurre” vuole “produrre”. Ma la differenza radicale sta tutta indicata nelle ambigue parole del serpente (non eritis dei, ma eritis sicut dei). La parola dell’uomo, sciolta dal suo nesso con la visione, sottratta al suo compito conoscitivo di apertura al mondo, è destinata a ridursi a imitazione improduttiva del verbo creatore.

Con il peccato originale la parola diventa solo umana, il nome esce da se stesso, abdica alla sua funzione, la parola non incontra più la cosa: la coappartenenza di parola e cosa si fa estrinseco rapporto. Da qui inizia la deriva della lingua dell’uomo: parola e cosa si alludono estrinsecamente, la parola diventa segno, la cosa si riduce a oggetto, la lingua, non più comunicazione di essenze spirituali, diventa strumento di conoscenza astratta. Se il nome adamitico ri-presenta la cosa nella parola e, grazie a ciò, comunica l’essenza stessa della lingua, il nome umano rappresenta la cosa con la parola e la lingua stessa, anziché comunicare se stessa, comunica qualcosa di estrinseco: non dice più l’essere delle cose, ma sta al posto delle cose. La parodia della creazione è evidente: a Dio, che crea le cose con la parola, l’uomo si oppone creando parole al posto delle cose.

La conoscenza senza nome a cui il serpente seduce trasforma il mondo da paradiso a esilio. L’uomo, distolto dalla purezza conoscente del nome, viene lui stesso sottoposto al rigore del giudizio, l’immediatezza e l’innocenza del rapporto uomo-mondo lascia il posto alla responsabilità e alla colpa.

Il triplice effetto del peccato originale

Secondo Benjamin il peccato originale ha un triplice effetto:

- Fa della lingua un mezzo, della parola un puro segno, base per la successiva pluralizzazione delle lingue.

- La violazione della purezza del nome, con la conseguente rinuncia all’immediatezza della perfetta conoscenza, fa nascere una nuova immediatezza, quella del giudizio. L’uomo che giudica il mondo viene a sua volta giudicato, la perdita dell’innocenza comporta la punibilità.

- Nasce l’astrazione: la lingua non affonda più le sue radici nel nome e, quindi, nel mondo e nel verbo creatore, bensì nel giudizio, nella separazione dal mondo. Il nome viene sostituito dal verdetto, la conoscenza immediata dalla proposizione, nella sua struttura sintattica di soggetto e predicato. Il nome da solo, infatti, non sa più dire l’essere, perde la sua immediata consonanza con la cosa, non è più la cosa stessa nel suo darsi. La cosa diventa sub-jectum, sostrato, l’indeterminato infinitamente determinabile affidato all’incessante experiri dell’uomo.

Il giudizio non è conoscenza della cosa, esso indica il giusto (ius-dicere: dalla radice indoeuropea deik, indicare, mostrare, v. il tedesco zeigen). L’uomo non acquista conoscenza, perché il bene e il male non sono qualcosa, non sono determinazioni reali del mondo. Acquista il potere di decidere della cosa e del mondo, quel potere che lo sottrae alla tutela divina e gli permette di pronunciare, come Dio, il fatidico tov (buono) sulle cose. Con il peccato originale il datore di nomi si è trasformato in giudice.

Il triste mutismo della natura

La caduta dell’uomo comporta anche la maledizione della natura e la sua riduzione ad un mutismo triste. Il verbo divino, che essa esprime nella sua lingua materiale, non più detto propriamente dal nome, si trova nelle cose quasi come imprigionato. Ciò che fa ammutolire la natura è lo strapparsi dell’uomo dal suo grembo: privata di ogni possibilità di tradursi nel nome dell’uomo, soffocata dall’iperdenominazione, vera e propria inflazione nominale, essa, se potesse, emetterebbe gemiti. L’evocazione che Benjamin fa di questo triste mutismo della natura è fortemente emotivo.

La natura è muta anche prima del peccato. In essa il verbo di Dio si è materializzato e non può articolarsi in parola. Tuttavia questo mutismo condivide in un certo senso la beatitudine della vita dell’uomo, dal momento che la parola dell’uomo innocente è immediata accoglienza dell’essenza spirituale della natura. Con il peccato le cose mutano profondamente. La natura è sottoposta al giudizio che l’uomo stesso ha evocato su di sé. Il suo mutismo si fa triste, disperato. Il mondo non trova più le parole capaci di esprimerlo. La parola umana è diventata strumento e giudizio, incapace di tradurre il mondo, lo giudica e lo usa.

Il lamento della natura

L’incapacità di parlare è il grande dolore della natura, ma io direi anche di Dio. Dio e mondo, senza l’uomo, sono lo stesso: il verbo divino si incorpora immediatamente nella cosa, non c’è distanza. È l’uomo che distanzia Dio dal mondo, che si propone come differenza fra terra e alito divino; nel nome la parola di Dio può sprigionarsi dalla cosa in cui era sepolta. Il nome è, perciò, redenzione della natura, liberazione e accoglienza della parola di Dio nel darsi della natura.

Se parlasse la natura si lamenterebbe. In quanto incorporazione del fiato divino, diretta produzione della parola, essa non può a sua volta articolarsi in parole. Il lamento è alito sensibile inarticolato, ma è anche appello al nome. Ovunque un albero stormisce – scrive Benjamin – echeggia insieme un lamento: dove la natura si esprime nella sua lingua materiale, vi è perciò stesso comunicazione, appello, affinché tale espressione sia raccolta e detta.

Ciò che è triste si sente interamente conosciuto dall’inconoscibile. Essere nominato resta forse sempre un presagio di tristezza. Se nominazione è redenzione e liberazione, in ogni liberazione vi è sempre, ineliminabile, implicata la condizione della prigionia. La redenzione adamitica delle cose nei nomi originari, riflesso dei nomi propri con cui Dio crea le cose, degenera, dopo il peccato, in iperdenominazione, a causa della quale la natura non si sente più riconosciuta. Se prima il mondo taceva, ma vedeva accolto il suo muto appello e trovava nella parola dell’uomo espressione adeguata, ora il mondo è messo a tacere e nelle parole dell’uomo sente ancora più profonda l’estraneità a cui è condannato.

Arti e lingue materiali

Gli ultimi paragrafi del saggio sono dedicati alle arti. Le forme artistiche – scrive Benjamin – vanno concepite come lingue e messe in rapporto alle lingue naturali, da un lato, e alla teoria dei segni, dall’altro.

Per la conoscenza delle forme artistiche vale il tentativo di concepirle tutte come lingue e di cercare il loro rapporto con lingue naturali. Un esempio che si offre subito, poiché è tratto dalla sfera acustica, è l’affinità del canto con la lingua degli uccelli. W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., (p. 69)

In questo brano il linguaggio dell’arte sembra “ripetere” quello della natura. Il canto (ma questo vale anche per la musica e per ogni altra arte) sembra essere onomatopea della natura (in un senso tutto speciale e niente affatto banale). Nulla a che fare, naturalmente, tutto ciò con la musica descrittiva o con l’arte figurativa in quanto copia della natura. L’onomatopea artistica eleva la lingua del mondo alla purezza della lingua denominante: l’arte ripete il mondo allo stesso livello di forza espressiva con cui il nome lo traduce. Tanto nei nomi originari quanto nelle forme artistiche il mondo viene alla presenza nel suo stesso essere.

Lingua e segno

Come intendere l’affermazione di Benjamin circa il rapporto fondamentale fra lingua e segno, in vista della comprensione del linguaggio dell’arte e dello stesso problema generale della lingua? Il termine segno, concetto cruciale e di difficilissima interpretazione nella concezione del linguaggio di Benjamin, non può essere certo inteso nella sua accezione meramente semiotica.

La lingua non è mai soltanto comunicazione del comunicabile, ma anche simbolo del non-comunicabile. Questo lato simbolico del linguaggio è collegato al suo rapporto al segno, ma si estende, ad esempio, per certi aspetti, anche al nome e al giudizio. (W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 69)

Se lingua è comunicazione di essenze spirituali e se tale comunicazione è sempre traduzione, vi è anche, nel concetto di lingua, l’affermazione stessa della molteplicità e della differenza. Solo fra molteplicità irriducibili, irriducibili perché tutte ontologicamente univoche, tutte “essere” allo stesso modo, senza un’identità alle quali riportarle, vi può essere comunicazione e lingua. Precedentemente abbiamo interpretato il cenno di Dio agli animali nell’episodio biblico della nominazione come il simbolo dell’immediatezza del rapporto creativo fra verbo divino e mondo, analogo all’immediatezza del rapporto indicativo. Ora tale interpretazione va arricchita con un ulteriore strato di senso: il cenno di Dio agli animali (dà agli animali uno dopo l’altro un segno) è anche simbolo del dispiegarsi del molteplice. Solo sulla base di tale nesso “semiotico” può sprigionarsi come fiamma la comunicazione linguistica.

Conclusione

Concludiamo la lettura del saggio con la citazione quasi integrale dell’ultimo paragrafo del saggio, dove Benjamin riassume con grande efficacia la sua concezione della lingua.

La lingua di un essere è il medio in cui si comunica il suo essere spirituale. Il fiume ininterrotto di questa comunicazione scorre attraverso tutta la natura, dall’infimo esistente fino all’uomo e dall’uomo a Dio. L’uomo si comunica a Dio mediante il nome che dà alla natura e ai suoi simili (nel nome proprio), e alla natura dà il nome secondo la comunicazione che ne riceve, poiché anche l’intera natura è traversata da una lingua muta e senza nome, residuo del verbo creatore di Dio, che si è conservato nell’uomo come nome conoscente e – sopra l’uomo – come sentenza giudicante. […] Ogni lingua superiore è traduzione dell’inferiore, finché si dispiega, nell’ultima chiarezza, la parola di Dio, che è l’unità di questo movimento linguistico. (W. Benjamin, Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo, cit., p. 70)